Поиск по ветвям энтропии: Новый подход к генерации текста

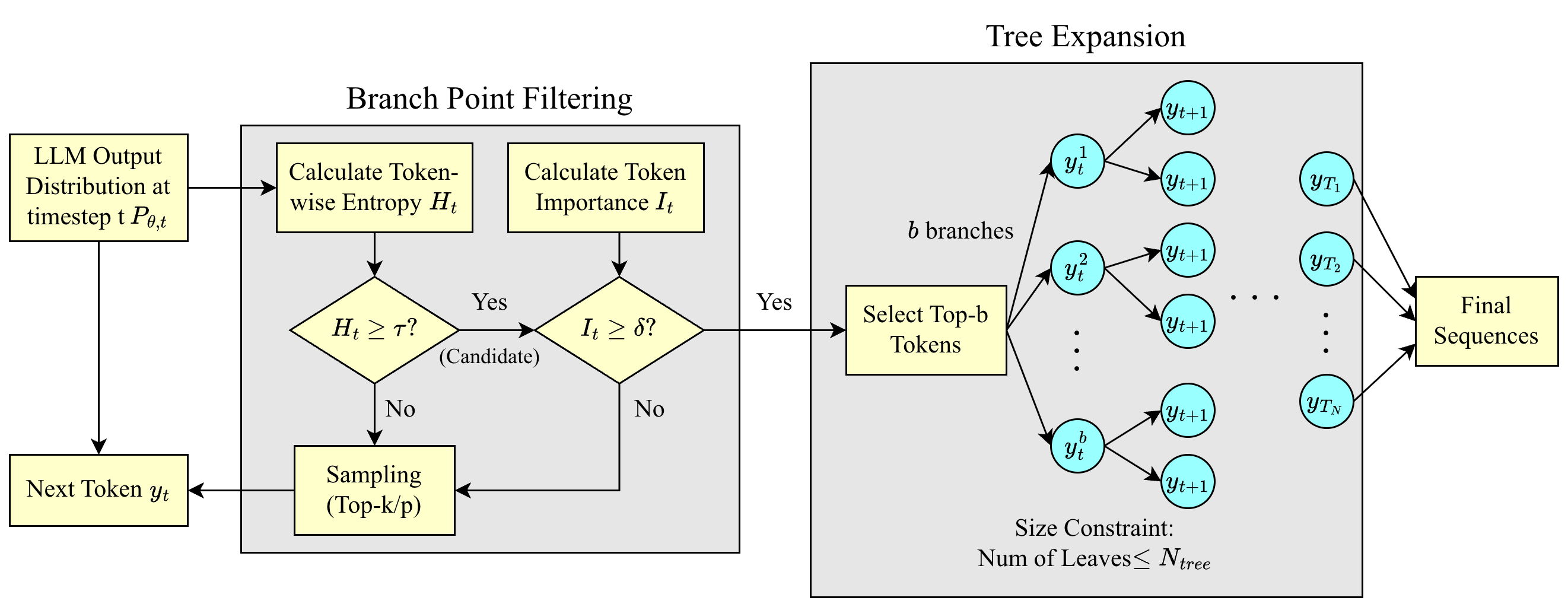

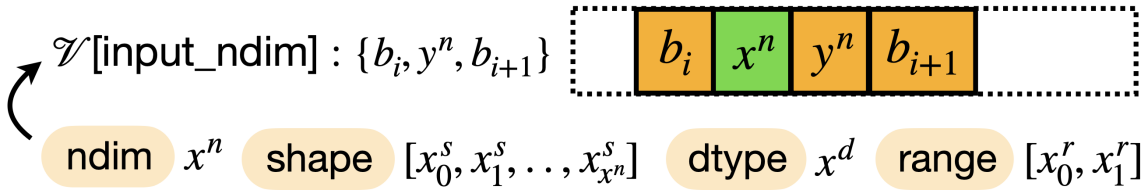

Исследователи предлагают стратегию декодирования, фокусирующуюся на наиболее неопределенных токенах для повышения точности и надежности языковых моделей.

Исследователи предлагают стратегию декодирования, фокусирующуюся на наиболее неопределенных токенах для повышения точности и надежности языковых моделей.

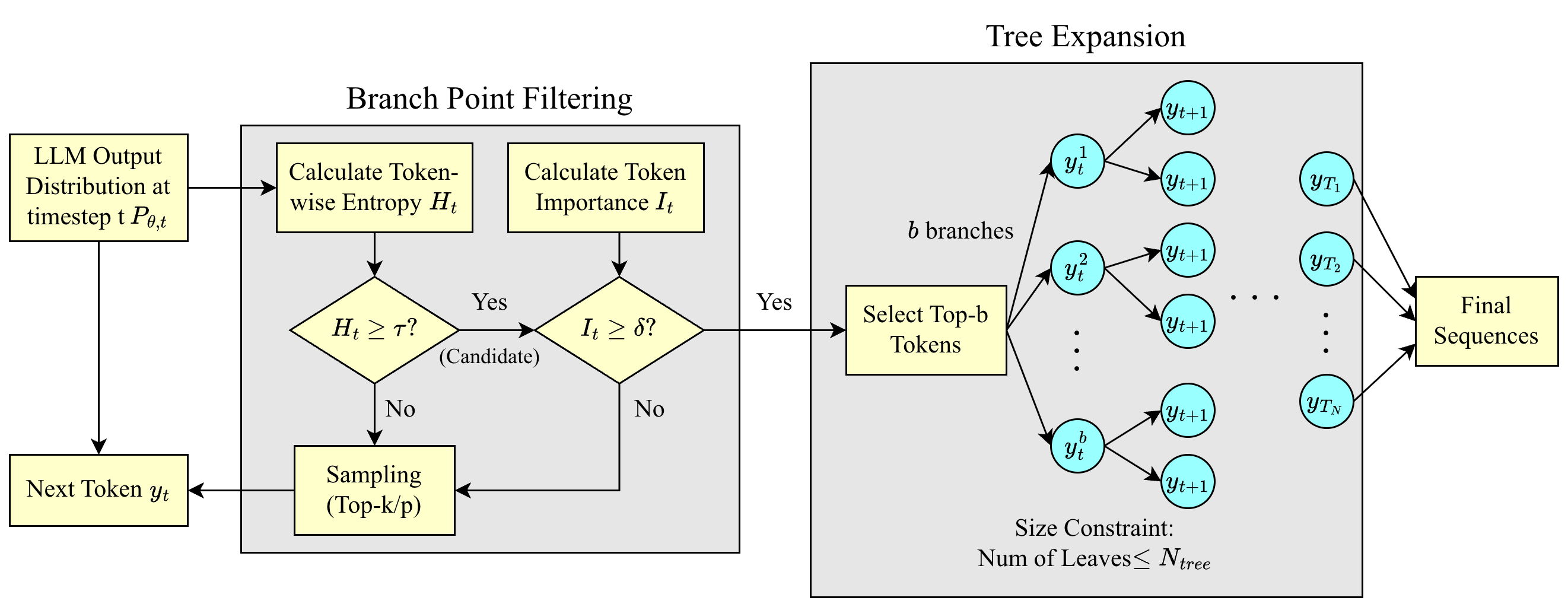

Новое исследование показывает, что производительность больших языковых моделей резко падает при обработке длинных текстов, несмотря на теоретическую возможность работать с большими объемами информации.

Исследователи разработали и протестировали усовершенствованный численный метод для решения уравнения Ландау-Лифшица-Гильберта, обеспечивающий повышенную точность и сохранение длины вектора намагниченности.

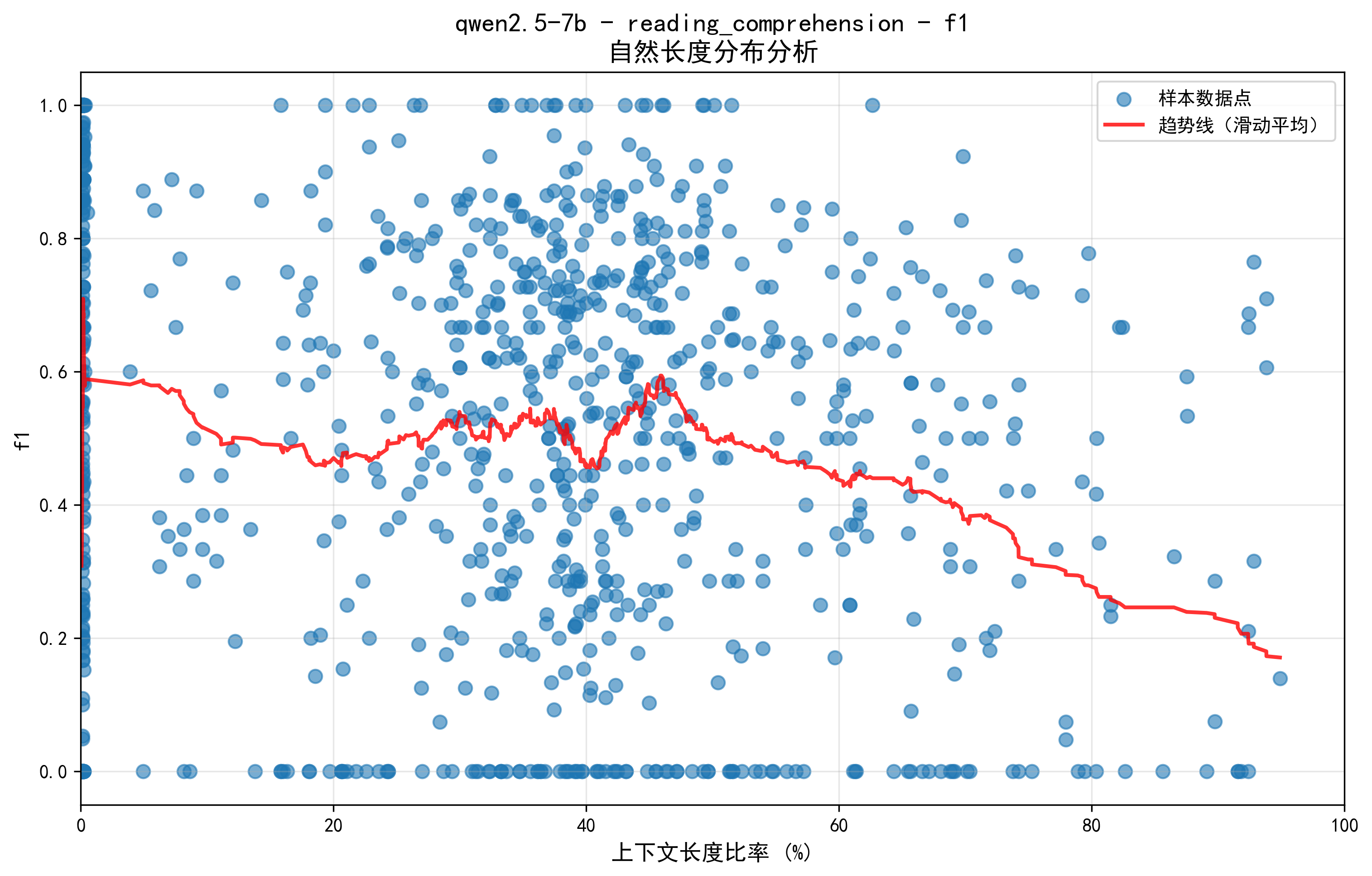

В новой работе представлена методика, использующая возможности больших языковых моделей и символьного исполнения для автоматизированного поиска уязвимостей в коде, используемом для создания нейросетей.

Новое исследование демонстрирует, что модели, объединяющие зрение и язык, превосходят традиционные методы в определении характеристик одежды, но испытывают трудности с определением неактуальных атрибутов.

В статье представлена оригинальная методика визуализации и анализа конечномерных алгебр Ли с помощью теории графов, позволяющая наглядно определять их ключевые свойства.

Исследователи предлагают инновационную систему, которая значительно улучшает точность поиска данных в таблицах, используя возможности больших языковых моделей.

Квантовые Забавы: Ошибки, ИИ и Будущее Вычислений Знаете, в квантовом мире даже наблюдение за системой меняет её. А тут, оказывается, что ошибки – это не просто досадная неприятность, а вызов, требующий не только исправления, но и… машинного обучения! Впечатляет, не правда ли? Представьте себе оркестр, где каждый инструмент играет немного не в тон. Чтобы получить … Читать далее

Исследователи продемонстрировали, что не зависящие от ориентации нейронные сети могут достигать сопоставимой точности и скорости с передовыми моделями для расчета межмолекулярных сил.

В статье представлена архитектура IA-HVAE, сочетающая в себе многоуровневый вывод и оптимизацию градиента декодера для более быстрой и эффективной реконструкции данных.