Дефекты предсказаний: Аудит машинного обучения в тестировании ПО

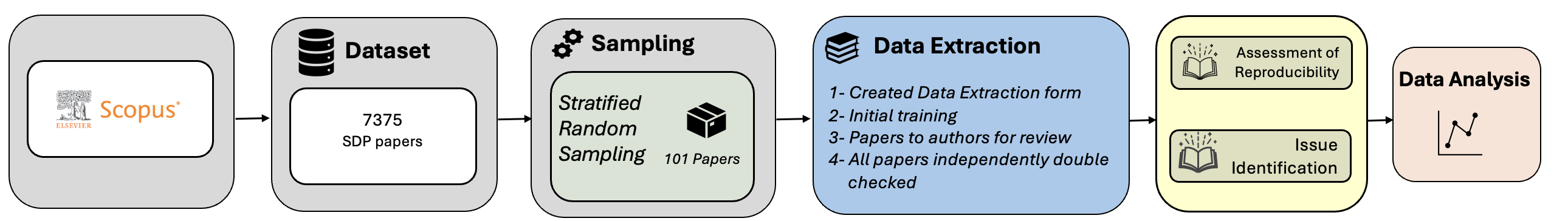

Новое исследование выявило серьезные проблемы в проведении и отчетности экспериментов по предсказанию дефектов программного обеспечения с использованием машинного обучения.

Новое исследование выявило серьезные проблемы в проведении и отчетности экспериментов по предсказанию дефектов программного обеспечения с использованием машинного обучения.

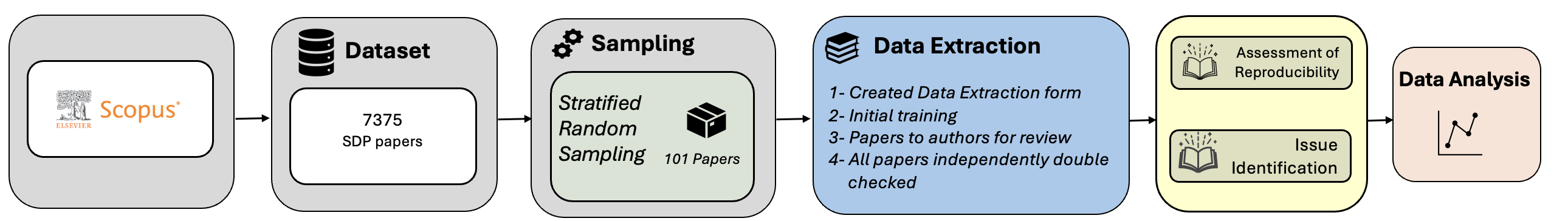

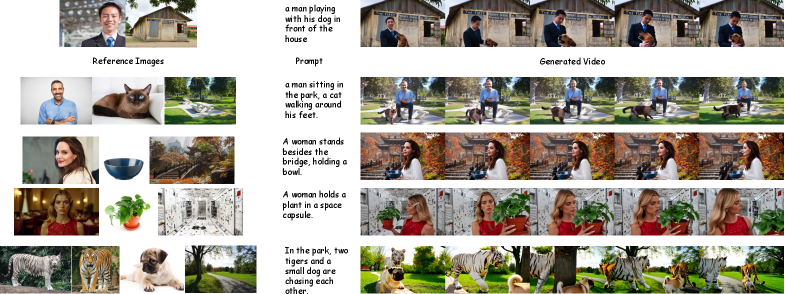

Новый агентный подход позволяет генерировать длинные, связные видеоролики, основываясь исключительно на текстовом диалоге.

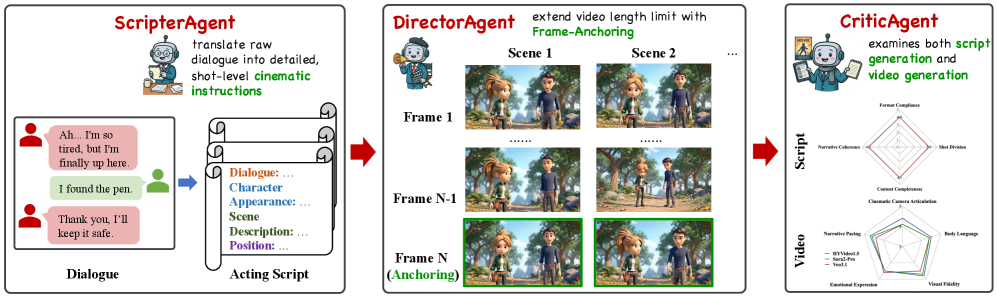

Новый подход к машинному обучению позволяет повысить надежность анализа медицинских изображений, полученных в разных клиниках и на различном оборудовании.

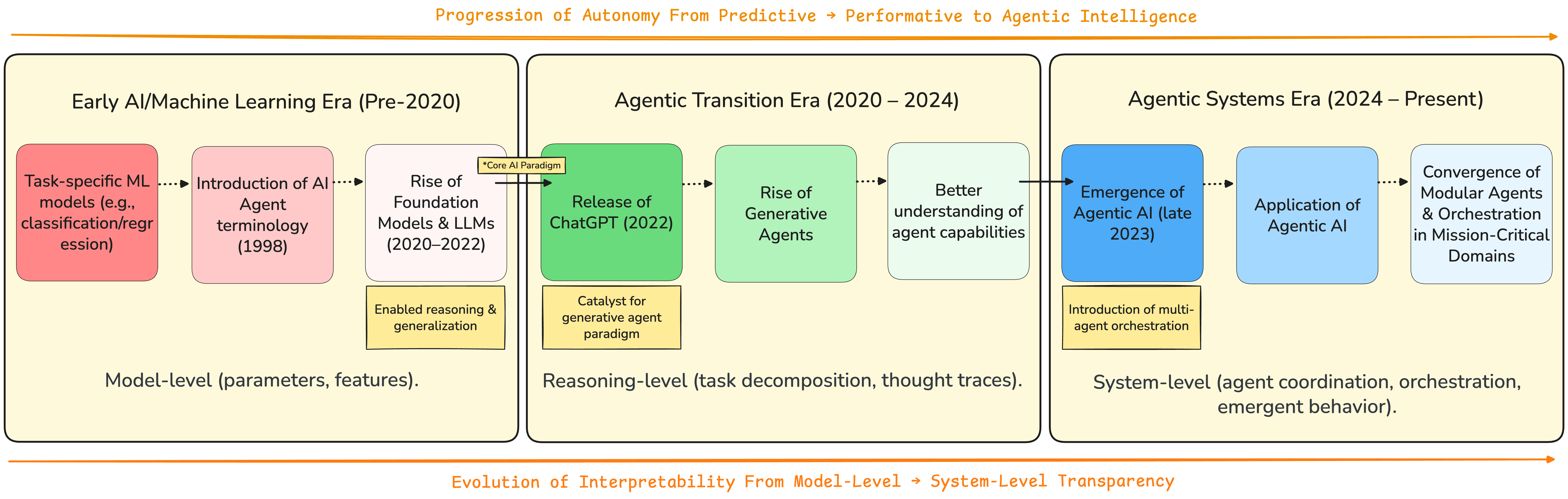

Статья исследует, как обеспечить надежность и ответственность автономных систем, выходя за рамки традиционных методов интерпретации моделей.

В статье представлены инновационные методы квантования сигналов, заданных на графах, позволяющие добиться высокой степени сжатия без существенной потери качества.

Статья посвящена анализу влияния искусственного интеллекта на существующие правовые рамки в области интеллектуальной собственности и необходимости их адаптации к новой реальности.

Представлена технология SkyReels-V3, позволяющая создавать реалистичные видеоролики на основе различных входных данных, включая изображения, видео и аудио.

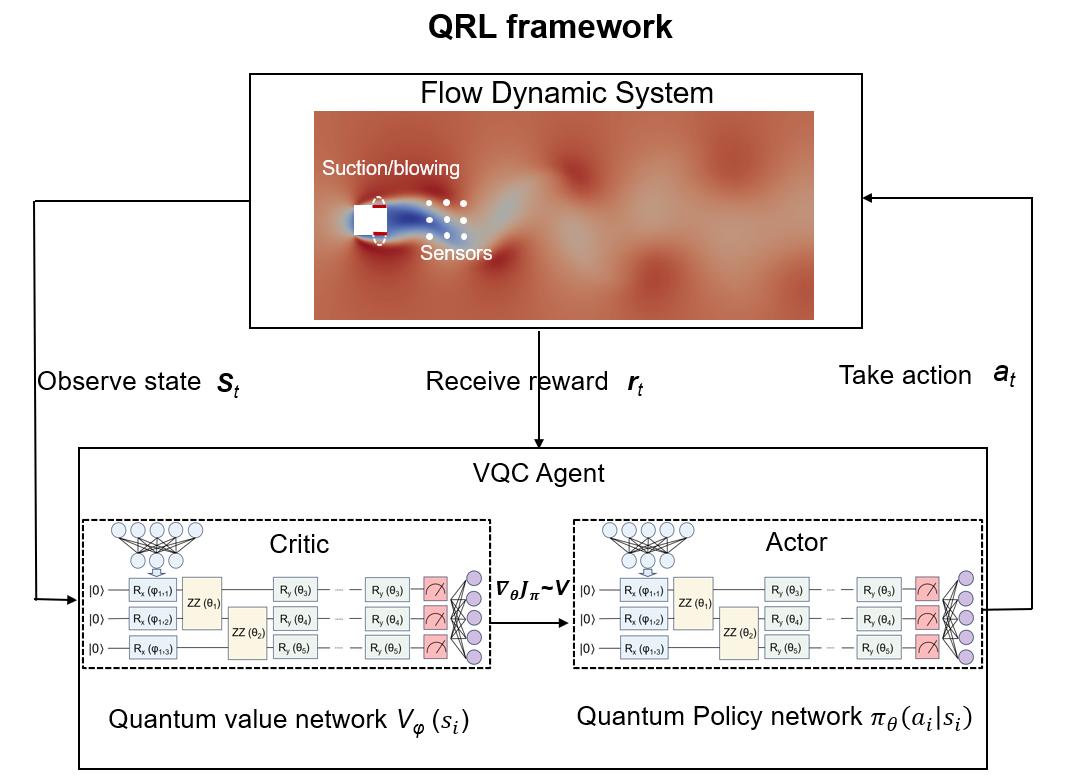

Исследование демонстрирует, как квантовое обучение с подкреплением может быть использовано для активного контроля потока жидкости, снижая сопротивление и стабилизируя структуру следа.

Новая методика позволяет создавать интеллектуальных агентов, способных самостоятельно находить и анализировать научные статьи для ответов на сложные вопросы.

![Для эффективной генерации продолжительных видео последовательностей механизм памяти использует три ключевые операции: сжатие, уменьшающее вычислительную нагрузку за счёт преобразования необработанной истории наблюдений [latex]O_{1:t}[/latex] в компактное представление; извлечение, обеспечивающее релевантность контекста посредством выборочного доступа к историческим сегментам; и консолидация, динамически обновляющая буфер памяти путём интеграции новых наблюдений [latex]O_{t+1}[/latex] и удаления устаревшей информации для поддержания непрерывного потока данных.](https://arxiv.org/html/2601.17067v1/x2.png)

Обзор посвящен развитию видеогенерации, в котором ключевым шагом становится создание «мировых моделей», способных к последовательному и причинно обоснованному моделированию динамики событий.